|

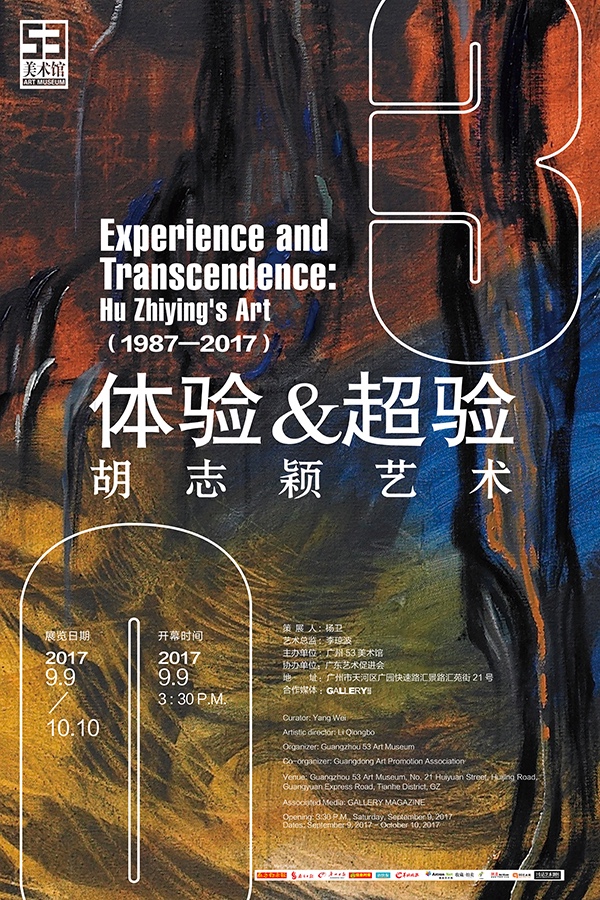

體驗與超驗:胡志穎藝術(shù)1987—2017策展人:楊衛(wèi) 藝術(shù)總監(jiān):李瓊波 開幕時間:2017年9月9日 下午3∶30(周六) 展 期:2017年9月9日 — 10月10日 展覽地點:53美術(shù)館(廣州市天河區(qū)廣園快速路匯景路匯苑街21號) 主辦單位:廣州53美術(shù)館 協(xié)辦單位:廣東藝術(shù)促進(jìn)會 合作媒體:《畫廊》雜志

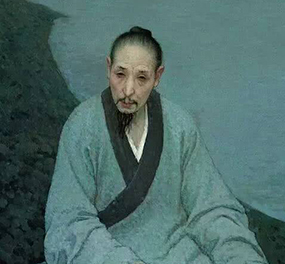

胡志穎 自畫像 1990-1991,,布上油彩,、蛋膠,110X11Ocm 胡志穎藝術(shù)作品中的表征往往布滿了繁雜的生命圖騰,,而非通俗符號和流行樣式,;不斷運用一些象征的圖像和隱喻的裝置,產(chǎn)生某種陌生情境,。這些因素,,構(gòu)成了他的藝術(shù)特征,也正是其藝術(shù)作品出現(xiàn)層次,,產(chǎn)生深度的前提,。如此這般剪不斷理還亂的表現(xiàn)方式,體現(xiàn)了胡志穎對現(xiàn)實錯綜復(fù)雜的強烈感受。正所謂“憤怒出詩人”,,重要的是有憤怒,,還有良知。只是對于胡志穎而言,,這種憤怒和良知,,已經(jīng)被他的文藝思想與藝術(shù)創(chuàng)造轉(zhuǎn)換成了某種文化理想,以及不斷超越自我的人文精神,。 體驗與超驗的交響 ——再談胡志穎的藝術(shù) 撰文:楊衛(wèi) 胡志穎是一位難以定義的藝術(shù)家,。之所以難以定義,在于他并不是一個現(xiàn)實主義者,,藝術(shù)創(chuàng)作的脈絡(luò),,通常不是按照社會發(fā)展的邏輯來延展,而是以心理探尋為價值傾向,,注重內(nèi)心感受與哲學(xué)表達(dá),。這使得胡志穎的藝術(shù),不免會有些晦澀,,常給人一種拒人千里的陌生感,。但是,胡志穎又并非超然世外,,完全逃離現(xiàn)實,。相反,他不僅關(guān)注現(xiàn)實,,而且對現(xiàn)實背后的本質(zhì)和異化等問題,有著深刻思考與持續(xù)關(guān)注,。因此,,他的藝術(shù)不是出世的藝術(shù),而是從思想史的深層次來關(guān)照現(xiàn)實,,以此拓展當(dāng)代藝術(shù)的視覺維度,。

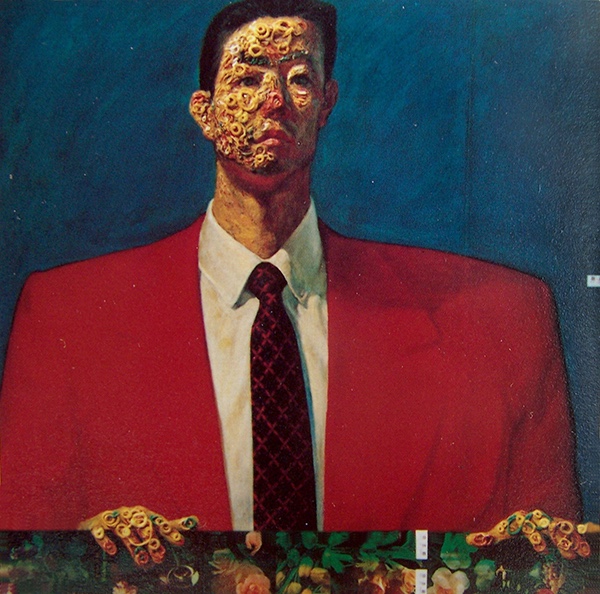

胡志穎 紅,1991,,板上綜合媒介,,150×150cm 早在改革開放之初,即1979年左右,,胡志穎還是大學(xué)生的時候,,就參與到當(dāng)時興起的“傷痕美術(shù)”思潮之中,以他的畫筆呼應(yīng)“撥亂反正”的社會運動,控訴了“文革”的種種暴行,。不過,,隨著國門的日益開放,外來信息不斷涌入,,胡志穎受其感召與影響,,很快就放棄現(xiàn)實主義的創(chuàng)作原則與表面的社會批判,開始了藝術(shù)的哲學(xué)思考與語言探索,。整個80年代,,胡志穎跟許多新潮美術(shù)家一樣,都在向西方現(xiàn)代藝術(shù)取經(jīng),,一方面借鑒其觀念和語言,,另一方面也在思考如何將其轉(zhuǎn)換為自我的文化資源,在本土落地生根,。為此,,胡志穎嘗試過多種媒介,也探索過不同風(fēng)格,,包括畫一些帶有超現(xiàn)實主義色彩的寫實油畫,,以及創(chuàng)作一些抽象水墨等等。但是,,胡志穎的藝術(shù)真正明確創(chuàng)作方向,,確立起自己的文化觀念,還是從90年代以后,。

胡志穎 玫瑰之名之三 2009 90年代的中國當(dāng)代藝術(shù),與80年代已經(jīng)截然不同,。由于一場運動打破了80年代的文化理想,,使藝術(shù)家們不得不走出原來的書齋和象牙塔,面對真實的自我與社會,,思考當(dāng)下的生存處境,。與此同時,西方開始接納中國當(dāng)代藝術(shù),,通過民間渠道,,為中國當(dāng)代藝術(shù)提供了一條國際化之路。這種內(nèi)緊外松的現(xiàn)實,,形成了某種擠壓,,使藝術(shù)家不得不同時思考國際化與本土化的雙向問題。胡志穎正是在這樣一個互文關(guān)系中,,開始他的材料藝術(shù)探索的,�,?梢哉f,胡志穎九十年代初做的那些材料藝術(shù),,既是對國際語言的一種嘗試,,也是將其轉(zhuǎn)換為本土視覺資源的一種探索,而其內(nèi)在的文化指向,,則是生存的壓力與精神的緊張關(guān)系,。

胡志穎 藝術(shù)家檔案——安塞姆·基弗 2011 如果仔細(xì)品讀,我們可以從胡志穎九十年代初創(chuàng)作的那些材料藝術(shù)作品中,,體會到他的焦慮與痛楚,。正如他喜歡用血腥的紅色為基調(diào),以厚重的不同材質(zhì)與顏料來塑造畫面一樣,,其焦慮,、糾結(jié)、痛苦,、恐懼,,以至于憤懣的情緒,已經(jīng)溢于言表,。事實上,,正是這種內(nèi)在的焦慮感與痛楚感,促成了胡志穎下一個階段的創(chuàng)作,,即90年代中期以后,,以拓展內(nèi)在精神空間為訴求的《文字》、《數(shù)學(xué)》,、《天文》,、《方程式》、《原子》,,以及《內(nèi)典錄》等系列作品的誕生,。不過,令胡志穎難以釋懷的是,,他的這種內(nèi)在挖掘,不僅沒有緩和心理的緊張和壓力,,相反,,卻將他帶向一個暗淡的深淵,使其體會到了更加荒誕的存在,。這也正是胡志穎轉(zhuǎn)而投向文藝學(xué)理論與哲學(xué)思考,,于1999年至2002年去往暨南大學(xué)繼續(xù)深造,攻讀博士學(xué)位的原因,。為的就是希望借助于理性的翅膀,,展開自由的飛翔,。

應(yīng)該說,,胡志穎攻讀文藝學(xué)理論的經(jīng)歷,,是他藝術(shù)生涯的一個關(guān)鍵點。由此帶來的收獲,,不是改變了他的藝術(shù)思路,,而是更加強化他的藝術(shù)觀念,將原來的感性認(rèn)知,,變成了理性確認(rèn),,更為形象、更為具體地呈現(xiàn)了出來,。比如這之后他創(chuàng)作的《靈山》,、《玫瑰之名》、《伸出你的舌頭空蕩蕩》,、《白月》等系列作品,,將隱約的人物背景、機(jī)械構(gòu)件,、幾何線條,、神秘圖騰等多種因素并置,強化其畫面的沖突感與混雜因素,,就是胡志穎對當(dāng)代社會,,以及現(xiàn)實人生的深刻感知與理性觸摸。尤其是再之后創(chuàng)作的《人物》,、《月中動物》,、《月中金星》、《藝術(shù)家》,、《哲學(xué)家》,,以及《魔笛》等系列作品,將日月星空,、人間百態(tài),、奇異圖騰等錯綜復(fù)雜的交織在一起,更是彰顯了自然奇妙與社會萬象,。 這之后的胡志穎,,繼續(xù)向內(nèi)挖掘,在問題意識中拓展,,從由對現(xiàn)實的關(guān)照,,升華至更高的哲學(xué)層面,相繼又創(chuàng)作了《奧菲利亞》,、《堂吉訶德》,、《基督蒙難》,、《人馬記》、《三足鳥》,、《圣母與基督》,、《天使》、《亞當(dāng)與夏娃》,、《行者》,、《圣徒的舞蹈》、《胡揚樹與無名花》,、《非同類》等系列作品,。他從宗教故事、神話題材,、民間傳說,,以及經(jīng)典名著中提取資源,將自己的藝術(shù)導(dǎo)向形而上的層次,,也把現(xiàn)實社會遭遇的諸多問題,,引向了深刻的思想史領(lǐng)域。事實上,,胡志穎一直在試圖做這樣的努力,,即以思想資源來充實圖像的意義與內(nèi)涵,又用圖像為思想提供感性的素材,。為此,,他不僅創(chuàng)作了大量的繪畫作品,而且還做了不少裝置藝術(shù)與觀念藝術(shù),。自1992年創(chuàng)作觀念作品《偽望遠(yuǎn)鏡》以來,,胡志穎相繼推出的《世紀(jì)遺恨錄》、《新康德》,、《安徒生童話》等裝置藝術(shù)和觀念藝術(shù),,與其繪畫作品相輔相成,相得益彰,,都是圍繞著現(xiàn)實的困境與社會的頑疾,,從思想史的角度尋找治愈方式與精神突圍。

胡志穎 堂吉訶德先生之五 2014 縱觀胡志穎的藝術(shù),,其實,,將這些思想資源引入藝術(shù)內(nèi)部,充實其價值內(nèi)涵,,豐富其視覺形象,是他一直在努力的方向,,也成為了他的藝術(shù)特征,。這個特征注定了胡志穎的藝術(shù),,不可能直截了當(dāng),一目了解,,而更傾向于隱喻和暗示,,具有弦外之意,虛響之音,。而這些因素,,正是藝術(shù)作品出現(xiàn)層次,產(chǎn)生深度的前提,。如果我們面對胡志穎的作品時,,會產(chǎn)生某種陌生情境,感到沉滯和艱澀,,那是正�,,F(xiàn)象。因為胡志穎本來就沒有想過要把自己的作品,,變成某種通俗符號與流行樣式,,而是不斷在用一些象征的圖像和隱喻的裝置,闡釋某些哲學(xué)觀念,。對于胡志穎而言,,似乎只想為藝術(shù)史和思想史負(fù)責(zé),也只想給自己證明,。 事實上,,險象環(huán)生的境遇,早就構(gòu)成了胡志穎藝術(shù)作品的一個核心內(nèi)容,。這就像他涉及到中國傳統(tǒng)山水畫意象的系列繪畫,,作品的表征往往還布滿了繁雜的生命圖騰一樣。如此這般剪不斷理還亂的表現(xiàn)方式,,體現(xiàn)了胡志穎對現(xiàn)實社會錯綜復(fù)雜的感受,。而就這種現(xiàn)實感受來說,在他2007年之后創(chuàng)作的一批一批系列作品中表現(xiàn)得最為強烈,,在他的文藝思想與藝術(shù)創(chuàng)造中不斷尋找超越的契機(jī),。這也正所謂“憤怒出詩人”,重要的是有憤怒,,還有良知,。只是對于胡志穎而言,這種憤怒和良知,,已經(jīng)被他轉(zhuǎn)換成了某種文化理想,,以及不斷超越自我的人文精神。 |