|

|

|

�����磺���Ļ��Ķ�S�^�롷չ�[���_(k��i)�Ļ2018��9��8������,���I�������ġ����磺���Ļ��Ķ�S�^�롷��(d��ng)������ˇ�g(sh��)�l(f��)���c��(chu��ng)����(sh��)�(y��n)չ�[�ڱ����������g(sh��)�^���_(k��i)�Ļ��չ�ڳ��m(x��)��10��9��,��

�_(k��i)Ļ����(d��ng)�xʽ��Ӱ �˴�չ�[���һ�������(hu��)���k,��(li��n)�Ͻ������g(sh��)�^���Ļ��������������^��ͬ�ʬF(xi��n)������Zephyr Art���k,��ˇ�ò�ʿ��(d��n)�β�չ��,��չ�[ͨ�^(gu��)չ����(d��ng)��ˇ�g(sh��)���w�������������g(sh��)�W(xu��)Ժ�W(xu��)�����F�ݱ���ˇ�g(sh��)�ҵ�����(chu��ng)��,���Լ��F�݂��y(t��ng)�ֹ�ˇ�ȹ�26�M112����Ʒ,���Ķ���(g��)�S��չ�_(k��i)�����Ļ�ˇ�g(sh��)���^���cӑՓ��չ�[����һ��(g��)��KҲ����9��25�����Ļ��������������^չ��,���һ�������(hu��)�l(f��)�����һ������,���������g(sh��)�W(xu��)ԺԺ�L(zh��ng)���ϰ����ڡ��������g(sh��)�^��(zh��)���^�L(zh��ng)��ܷ��(r��n)�c���(hu��)������e,��ý�w��ʿһͬ��ϯ���_(k��i)Ļ�Y,��

��չ�ˌ�(d��o)�[ ���C�����,�����C,��ϞȾ����Ⱦ,���y�,�����l(xi��ng)���롢�t(y��)ˎ,����Ԓ�c���f(shu��).��..���媚(d��)�ص��Ļ����y(t��ng),����ʽ���^��һ������������(gu��)��(n��i)��ČW(xu��)�ߺ�ˇ�g(sh��)�ң����������о��̈́�(chu��ng)���ṩ���ߵ��YԴ,����һ����,��Ҳ���������(hu��)�C(j��)��(g��u)���P(gu��n)ע�����λ��(d��ng)���k���������һ��������ƻ����(hu��)��2013������ԁ�(l��i)���m(x��)�P(gu��n)ע�Ї�(gu��)���y(t��ng)�Ļ��������Ļ������c�,�����@�����Ļ��M(j��n)��ۙ�ھ�,�����残��(c��)�����C�������b��������D�����e�k�Ļ��w�(y��n)չ��The MIAO��,���z��ӛ�Ƭ����,�������ԡ���һϵ���(xi��ng)Ŀ��̽���IJ�ͬ�ęM�v�Ƕ�����̽�������Ļ����y(t��ng),��

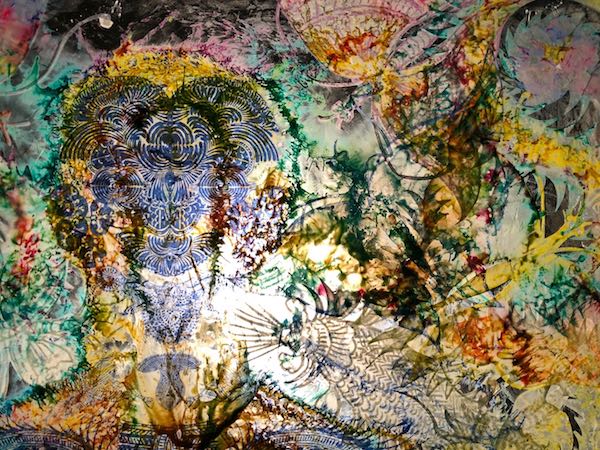

չ�[�F(xi��n)��(ch��ng) �һ�������(hu��)�İl(f��)�����һ���������_(k��i)Ļ���o���ᵽ,���Ļ�����һ�l�l(f��)Դ�ڹŴ��Ĵ�ӣ�����(g��)�w�����Ļ���õ��d�w,���Ļ��z�a(ch��n)��(y��ng)ԓ�����c�F(xi��n)���˵��ճ�����l(f��)��(li��n)ϵ,�����������������(l��i)��������һ�N���ʽ,���Ļ���һ�N�����YԴ,�����߿���Ҳ��(y��ng)ԓ��ͨ���������õĘ��,������չ�[�����IJ��H�����Ļ����z���o(h��),����������ͨ�^(gu��)�ںτ�(chu��ng)��(sh��)�F(xi��n)���y(t��ng)�Ļ��Ļ�� ��(du��)�ڱ���չ�[��ˇ�g(sh��)���w������(l��i)�f(shu��),�����������Ļ����y(t��ng)���ǻ۽�(j��ng)�(y��n)һֱ����ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�����`��ԴȪ,�����^��ǰ��(chu��ng)���ĺڰA���U�̼�����Ʒ�����Չ�(m��ng)�����\(y��n)��ƤӰ���U��ˇ�������졷�ٵ��ֹ�Ⱦɫ��Ϟ��������ƴ�϶��ɵķ���(f��)�k���ġ����~�������w����ʼ�K�Lԇ�Ԯ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)�ķ�ʽ���M(j��n)�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)�Į�(d��ng)�������������^��,����(n��i)�ݺ�ˇ�g(sh��)�ΑB(t��i)�ȶ���(g��)���潨��(g��u)���y(t��ng)�c��(d��ng)�����D(zhu��n)�Q�c�ں�,�������������g(sh��)�W(xu��)ԺԺ�L(zh��ng)���ϰ��������_(k��i)Ļ���o�����f(shu��)�ģ��w������˼����̽����·,��һ�������������(g��)���L(f��ng)������M(j��n),���a(ch��n)���˂�(g��)���r���֘O�߆�ʾ���x��ˇ�g(sh��)�D������һ����Ҳ�Ԯ�(d��ng)���ķ�ʽ�x����ϵ��Ļ����y(t��ng)�µĻ���,���Ǯ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)�I(l��ng)��ע���y(t��ng)�YԴ�D(zhu��n)�Q��(chu��ng)���һλͻ������,��

չ�[�F(xi��n)��(ch��ng) �˴Σ����һ�������(hu��)����Ո(q��ng)�ͽM����,���w�������I(l��ng)�������g(sh��)�W(xu��)Ժ��(sh��)�(y��n)ˇ�g(sh��)�W(xu��)Ժ�ČW(xu��)��̤�L�F�ݿ���,����ɽ����կ,���P��,���_(t��i)���ȵء��ڔ�(sh��)�ο������w������u�γ��˄�(chu��ng)����չ�[��˼·,���@�N˼·������һ�N�^����Ļ��A(ch��)�ϣ����ڽ��|������֮ǰ,�����������О���������Ф���ƺ���һȺż�������A����������,������y(t��ng)��ˇ��δ��(l��i)�n�������ɽ�ӄڄ�(d��ng)��,���������ζ��еĺ��N���Դ���Щ���е��ˎ���������ˇ�߳���ɽ,���ھ�Ӣ�C�͵Ķ����Ļ�ƽ�_(t��i)�ϴ�Ů���,�����(l��i)���C�����@�N��������ǻ��X(ju��),�������Լ��X(ju��)��������(y��ng)ԓ��Ҫ�҂�,������������Ҫ,������(j��ng)���g�Ұ��Լ��������^��(qi��ng)��Ͷ���������������ϣ���������һ�N ���҂����c��������֮�g�o���ұ�횾o��(li��n)ϵ�ļ��O(sh��)�����Ҹе��̻�,���˲�ԓ��˽��(chu��ng)��,��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)�������ij�N��Խ��(g��)�w��(m��ng)���c��Ҫ�ăr(ji��)ֵ�����,���

չ�[�F(xi��n)��(ch��ng) ��������������,�����^�������c�l(xi��ng)Ұ���������y(t��ng)�c��(d��ng)����,���������c��(chu��ng)����,������(y��ng)ԓ������һ��(du��)��(du��)�ɘO��(du��)���ĸ����(du��)�ڂ��y(t��ng)��ij�N�Ļ��Ľ��x,��Ҳ�ā�(l��i)������Ψһ������,����ˣ��w������˴�չ�[��(chu��ng)���ˡ������w��,��ͨ�^(gu��)�@���_(k��i)�ŵ�,�����ݵľ��Ļ�������������(l��i)ӑՓ��Ό��������ˌ�(du��)�ֹ�ˇ���o(h��)�c���С��ĉ����D(zhu��n)�Q�齻��,������(chu��ng)���r��������,��

�w�����������w���҂������w��(l��i)������,����һ�����E����֮���,�����(chu��ng)����-2018-�ߴ��׃-�g������,���ֿ���������Ϟ�z�I,����ţƤ�z����,���䳲��늟���-�zӰ�������� �������w����ȫ�������������w���҂������w��(l��i)������,����һ�����E����֮�ء�,�����w�ɔ�(sh��)�ٸ���(l��i)���F�ݵ�կ�����Ә�(g��u)�ɡ��w�����cչ�[�O(sh��)Ӌ(j��)���X��쳺���,���������L(zh��ng)���ڽ������g(sh��)�^3̖(h��o)�^������(g��)�Ɍӿ��g,���γɌ�(du��)���g�����½���(g��u),���@Щ����ͨ�w��(j��ng)�^(gu��)�{(l��n)��Ⱦ��̎�����{(l��n)���g�Ғ����S���ֹ�����,��ţƤ�z��,��Ϟ�������䳲���F�ݮ�(d��ng)?sh��)ص���Ȼ���˹���Ʒ������W(xu��)�����F��ˇ�g(sh��)�ҵĄ�(chu��ng)��,�������ֹ�ˇ��Ʒ�ȣ�Ҳȫ���Ų��ڡ��{(l��n)���֡�֮��,��

��i�w�����٠�B(t��i)���ֲ� 2108 �����w��,���������w����(g��u)����һ��(g��)�����ˡ����������ӵ��ΑB(t��i)�c������ƣ��{(l��n)��Ⱦ�ǂ��y(t��ng)�Ĺ�ˇ,��Ҳ�����������˚q�µ�ɫ��,����ˣ��w�������{(l��n)���(l��i)�����Ŵ����Ļ��z�a(ch��n)������Ҳ���@��(g��)�����ˡ��Ĺ���,���F�ݵ��˹�����Ȼ��Ʒ�����ˡ����ˡ����}�Ľ�ɫ,�������ǹ��c��֮�g�Bͨ��ý�飬��(chu��ng)����ˇ�g(sh��)��Ʒ�t�ǡ����ˡ��S�M�ļ���,������(chu��ng)��ʹ�á���Ⱦ�����������ľ���^�����b��,���t��(bi��o)ӛ�������ˡ����^�B��������һ�ӺͶ���չ�d�Bͨ�ıM�^,��

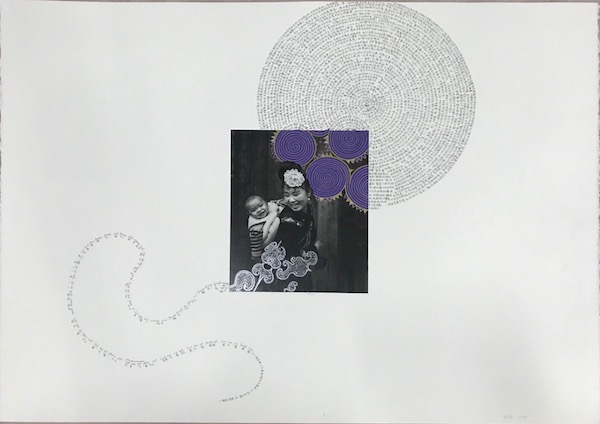

�w�����������w���҂������w��(l��i)������,����һ�����E����֮���,����ֲ� �w�������_(k��i)Ļ��Մ��,���������w����������һ��(g��)�����������ݼ{�����Ѕ�չ����Ʒ,��Ҳ�ݼ{���������е��^��,��������Ļ������@�ӵ�һ�N��B(t��i)���Ŵ����z�a(ch��n)֧��������Ą�(chu��ng)�죬��������δ��(l��i)�ą���,�����c����һ̎,���҂��c�����ƺ���δ���_(k��i)�� ��(sh��)��,���ڡ����硱չ�[��,���w�������������ؽ�ɫ�����ˇ�g(sh��)��,�������@չ�[����ּ��(chu��ng)���ˮ�(d��ng)��ˇ�g(sh��)��Ʒ�����������,���l(f��)�F(xi��n)�F�ݱ��ظ���ԭ��(chu��ng)���_(d��)��ˇ�g(sh��)��,������չ������ҫ����ʯ����,����Ԫ�����F�ݱ���ˇ�g(sh��)�ҵ���Ʒ,���t��һ�N����(n��i)������ҕ��չʾ���Ļ��Լ���(d��ng)?sh��)��ˌ?du��)�������⣻��������,�����c��(d��ng)?sh��)صĂ��y(t��ng)�ֹ�ˇ��һ�������(chu��ng)��,���������y(t��ng)�ֹ�ˇ������ʽ�Ļ��A(ch��)�ϣ�ϣ����˹Ą�(l��)�����˂����_(k��i)˼·,�����M(j��n)����,���Lԇ��һ�N�����a(ch��n)�Ա��o(h��)���ķ�ʽ�����M(j��n)��(d��ng)��ˇ�g(sh��)�c���y(t��ng)��ˇ�Ľ�������,����������,����ָ��(d��o)���pˇ�g(sh��)�������һ����90���c���Ļ�����ײ������Ʒ������չ�����Ɍ�(sh��)�(y��n)ˇ�g(sh��)�W(xu��)Ժ���p�W(xu��)�ӄ�(chu��ng)������Ʒ,���������L��,�����ܡ��b��,��Ӱ��,���Α���T�

�����,���w���������K�����c���� 2018-197��147cm �����ֹ�ϞȾ,�����C,����Ⱦ��Ϲ�ˇ �˴�չ�[�õ���֥�Ӹ��W(xu��)�������ġ�������W(xu��)�t(y��)�W(xu��)�����о�Ժ,���Ї�(gu��)���(hu��)�ƌW(xu��)Ժ�����ČW(xu��)�о����Ĵ���֧��,���F�(y��ng)�置�������������^���^�L(zh��ng)����Ůʿ��չ�[���x�˂��y(t��ng)���Cˇ�g(sh��)��Ʒ����(j��)Ϥ,��9��28��,��֥�Ӹ��W(xu��)�������Č������e�k������֪�¡���(gu��)�H�W(xu��)�g(sh��)��ӑ��(hu��)���ڽ������g(sh��)�^��չ�[�F(xi��n)��(ch��ng)���cˇ�g(sh��)��һ��̽ӑ����δ��(l��i)���Ļ���(chu��ng)��,��

�ǁ��ܡ���(chu��ng)���� ����f(shu��)�S�����s�������Ļ��Ǘl�l��(j��ng)��,�������硱չ�[�ʬF(xi��n)�Ąt��ˇ�g(sh��)�҂����������Ļ��w�(y��n)�c���Ļ�������(chu��ng)�����һ��(g��)��(g��)С���硣 �����硱���H��һ��ˇ�g(sh��)��(chu��ng)��,��Ҳ��һ�ζ�S�Ļ�����,����Ȼ������(chu��ng)��đB(t��i)�����h���ڴ�߅�����֮����ں�,������(chu��ng),�������c������ |