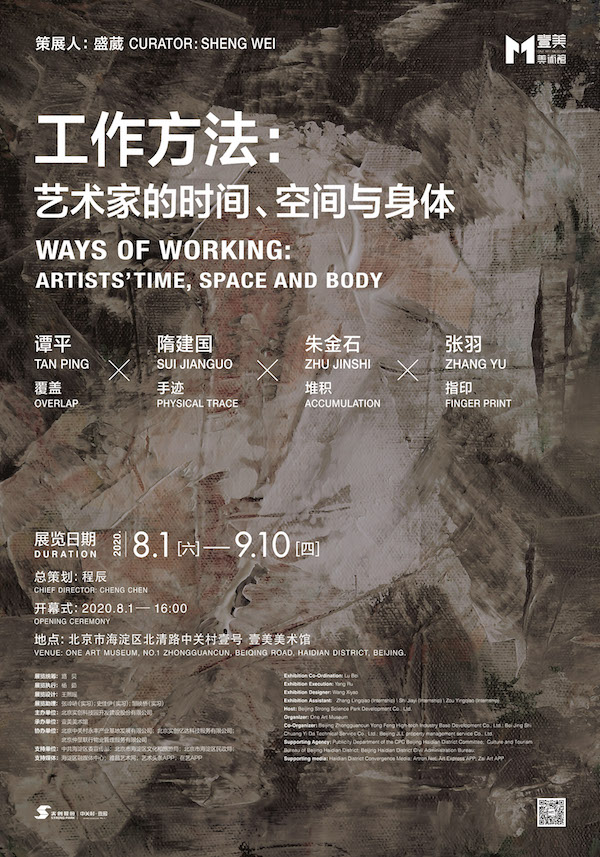

策展人:盛葳 |Curator: Sheng Wei

總策劃:程辰 |Chief Director:Cheng Chen

譚 平 | 覆蓋 Tan Ping | Overlap

隋建國 | 手跡 Sui Jianguo | Physical Trace

朱金石 | 堆積 Zhu Jinshi | Accumulation

張 羽 | 指印 Zhang Yu | Finger Print

展覽統(tǒng)籌:路貝|Exhibition Co-Ordination: Lu Bei

展覽執(zhí)行:楊茹|Exhibition Execution:Yang Ru

展覽設(shè)計:王熙瑤|Exhibition Designer:Wang Xiyao

展覽助理:張嶺嶠(實習(xí))、史佳伊(實習(xí)),、鄒映橋(實習(xí))

Exhibition Assistant:Zhang Lingqiao(Internship)\

Shi Jiayi(Internship)\Zou Yingqiao(Internship)\

展覽日期:2020年8月1日—2020年9月10日

Duration:2020.8.1—2020.9.10

開幕式 :2020年8月1日16:00

Opening ceremony:2020.8.1 16:00

地點:北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號 壹美美術(shù)館

Venue: One Art Museum, No.1 Zhongguancun, Beiqing road, Haidian district, Beijing.

前言

藝術(shù)家如何工作,?對于絕大多數(shù)觀眾而言,這可能極為陌生,,也毫無意義,。人們關(guān)注的是美術(shù)館墻壁上和展臺上,那些被打上聚光燈的“藝術(shù)”,。至于作品怎樣被創(chuàng)造,、過程如何,并不重要——它們只是服務(wù)于最終那個“結(jié)果”的“手段”,。公元1世紀,,羅馬博物學(xué)家普林尼在其名著《自然史》中講述了一個藝術(shù)起源的故事:一位柯林斯姑娘的愛人即將渡海遠行,為了永遠留住他的形象,,姑娘在墻壁上描摹下油燈照映愛人的影子——繪畫從此誕生,;隨后,姑娘的父親用泥土塑造了小伙子的面部,,并鑲嵌在墻上描繪好的輪廓中——雕塑從此誕生,。

這個故事說明了藝術(shù)最初的目標(biāo)和方法,,藝術(shù)家用恰當(dāng)?shù)氖侄伪WC了對象的精確再現(xiàn),但最終唯一重要的仍是那個形象及其“意義”——永恒愛情的象征——而不是藝術(shù)家的具體工作,。然而,,在我們正展出的這個展覽中,觀眾可以看到由單一灰色覆蓋的“繪畫”,,1000余塊隨手捏成的“泥塑”,,堆積6米多高的空白畫框,鋪滿桌面厚厚的顏料,,以及帶有密集指紋的宣紙……其中既沒有什么有趣的故事,,也沒有任何動人的情感或者審美的形式,但它們都是中國當(dāng)代最重要,、最具影響力的藝術(shù)家的代表性作品,。這并非戲謔,相反,,它們很嚴肅,。那么,,為什么,?

理解這些“藝術(shù)”的關(guān)鍵不是作為結(jié)果的、視覺化的“作品”本身,,而是作為過程的,、看不見的藝術(shù)家的“工作方法”。在這個展覽的每一件作品的背后,,都有著極為具體而特殊的“理由”,,以及服務(wù)于這些理由的“工作方法”。在這里,,作為一個現(xiàn)代人的藝術(shù)家的時間,、空間和身體變得尤為重要,正是它們生產(chǎn)出“當(dāng)代”的“經(jīng)驗”,。盡管我們看不見它,,但看不見的不等于不存在。現(xiàn)場這些“莫名其妙”的作品為我們提供了一個“通道”,,讓我們能夠介入其中,,了解和感受那些既普遍又獨特的“經(jīng)驗”。它們是時代和社會的產(chǎn)物,,既不高雅,,也不瘋狂,都極為日常,,就像茫茫人海中我們每一個人一樣,。

策展人:盛葳

2020年8月

策展人簡介

盛葳

美術(shù)史博士,,國家萬人計劃青年拔尖人才,《美術(shù)》雜志編審,、副主編,,中國美協(xié)策展委員會副秘書,國際藝術(shù)評論家協(xié)會(AICA)會員,、中國文藝評論家協(xié)會會員,、中國美術(shù)批評家年會學(xué)術(shù)委員、北京美協(xié)策展委員會委員,。曾任Art Exit雜志主編,、Muse Art雜志總編。獲“王森然美術(shù)史獎”,、“Yishu中國當(dāng)代藝術(shù)批評獎”,、“第二屆“中國美術(shù)獎.理論評論獎”。

策劃有“編輯部:信息的收集,、整理與再生產(chǎn)”,、“永生市:常青藤藝術(shù)計劃2018”、“第六屆觀瀾國際版畫雙年展”,、“理想國:藝術(shù)家的時刻,、地理與身份”、“互助社:策展與創(chuàng)作實驗”,、“創(chuàng)客.創(chuàng)客:第二屆Cafam未來展”,、“媒介研究:母題與個案(隋建國、王友身,、徐冰,、張大力)”、“China:中國當(dāng)代藝術(shù)的今日與未來”等展覽,。

出版有《后殖民理論視野下的中國當(dāng)代藝術(shù)》《歷史的錯位:讓-弗朗索瓦.米勒研究》等著作,,發(fā)表有《從“馬訓(xùn)班”到“羅訓(xùn)班”:一段三國交織的藝術(shù)史(1955-1962)》《第一眼:中國前衛(wèi)藝術(shù)的美國形象建構(gòu)》《去塞求通:民族國家視閾下的<大公報>塞北邊疆寫生》《當(dāng)代性:重建中國抽象藝術(shù)的歷史與理論》《從視覺機器到人工智能》《創(chuàng)新史:技術(shù)、媒介與社會生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型》等各類論文百余篇,。

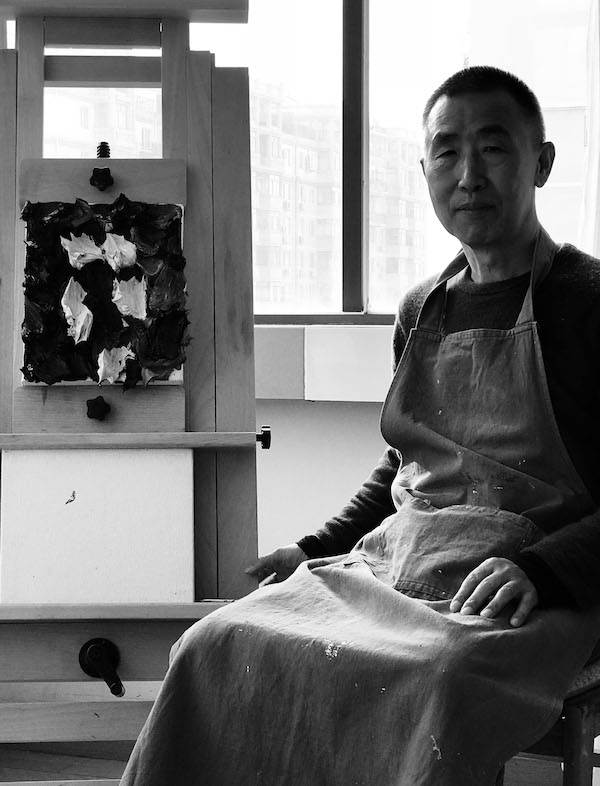

藝術(shù)家簡介 | 譚平

譚平,,祖籍山東煙臺,1960年出生于河北省承德市,,1980年考入中央美術(shù)學(xué)院版畫系,,1984年畢業(yè)并留校任教。1989至1994年獲得德國文化藝術(shù)交流獎學(xué)金(DAAD),留學(xué)柏林藝術(shù)大學(xué)自由繪畫系,,獲碩士學(xué)位和Meisterschule 學(xué)位,。1994至2002 年參與籌建中央美術(shù)學(xué)院設(shè)計系,擔(dān)任設(shè)計系主任,,2002年出任設(shè)計學(xué)院院長一職,,2003至2014年擔(dān)任中央美術(shù)學(xué)院副院長,。2014年至2020年擔(dān)任中國藝術(shù)研究院副院長。現(xiàn)任中國美術(shù)家協(xié)會實驗藝術(shù)委員會主任,、中國藝術(shù)研究院當(dāng)代藝術(shù)研究中心主任,。

從告別現(xiàn)實主義,走向抽象,,再到向西方學(xué)習(xí),,然后向傳統(tǒng)回歸,譚平的藝術(shù)思想里始終有兩個原點,,一個是立足于西方現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)形成的參照系,,反觀抑或反省中國的文化傳統(tǒng);另一個是從中國當(dāng)代藝術(shù)的文化邏輯與藝術(shù)史上下文關(guān)系出發(fā),,與西方拉開距離,,形成個人化的修辭與表述,并建立自己的方法論,。在西方與東方,,現(xiàn)代與傳統(tǒng)所形成的張力中,譚平在尋找屬于自己的切入角度,,在不斷地探索,,不斷地實驗;不追求賦予作品太多的意義,,反而是不斷地“凈化”,,

不斷地做“減法”,在至簡至純的風(fēng)格變化中,,日臻進入一種非常個人化的境界。

作品被國內(nèi)外重要美術(shù)館,、博物館收藏,,包括中國美術(shù)館、上海美術(shù)館,、今日美術(shù)館,、波特蘭美術(shù)館,路德維西博物館,、科靈現(xiàn)代繪畫美術(shù)館,、亞利桑那州立大學(xué)美術(shù)館等。

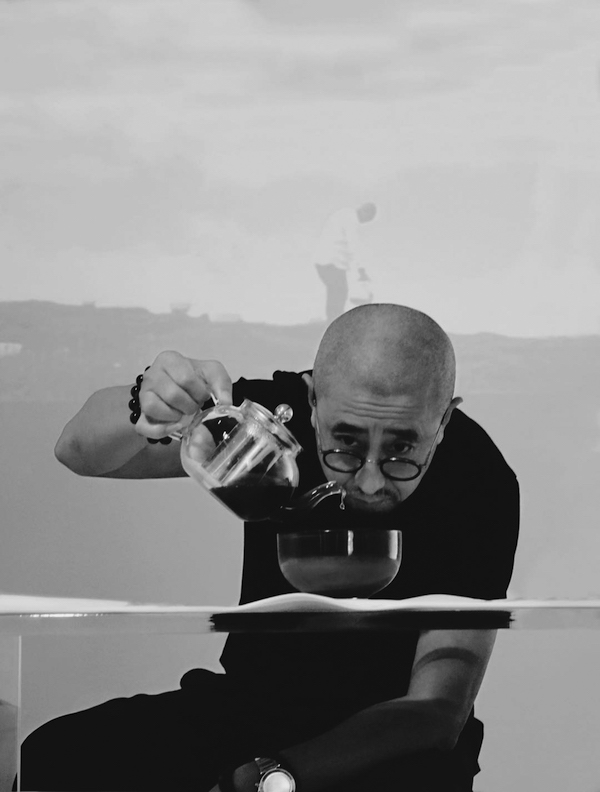

藝術(shù)家簡介 |隋建國

1956年出生于山東省青島市,,1984年畢業(yè)于山東藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系,,1989年中央美術(shù)學(xué)院雕塑系研究生班畢業(yè)并留校任教,曾任中央美術(shù)學(xué)院雕塑系主任�,,F(xiàn)為中央美術(shù)學(xué)院教授,、博士生導(dǎo)師,。

隋建國是中國當(dāng)代雕塑最重要的藝術(shù)家,三十多年來的創(chuàng)作一直圍繞著時間,、空間和身體等一系列雕塑本體語言進行深入思考和探索,,圍繞雕塑學(xué)科的歷史和發(fā)展、媒介拓展,、自身感悟,、材料探索和形式創(chuàng)新等一系列核心問題,構(gòu)建出獨具特色的個人藝術(shù)工作方法和體系,,創(chuàng)作出了《地罣》《衣缽》《衣紋研究》《中國制造》《時間的形狀》和《盲人肖像》等一系列具有探索性的觀念作品,。

同時,隋建國一直在著力推動中國雕塑理論的發(fā)展,,2016年成立“隋建國藝術(shù)基金會”,,每年持續(xù)組織出版現(xiàn)當(dāng)代雕塑理論系列叢書,組織國際雕塑論壇,。

他的作品被國內(nèi)外重要美術(shù)館,、博物館收藏。曾在以下機構(gòu)舉辦個展:舊金山亞州美術(shù)館,、大英博物館,、紐約中央公園、OCAT(上海華僑城當(dāng)代藝術(shù)中心),、洛杉磯LA Louver,、北京佩斯畫廊、深圳OCAT,、北京民生現(xiàn)代美術(shù)館,、北京壹美美術(shù)館等。曾參與上海雙年展,、廣東三年展,、巴騰貝格雕塑雙年展、羅丹百年大展等國內(nèi)外重要展覽,。

藝術(shù)家簡介 |朱金石

1954年生于北京,,活躍于70年代北京的地下藝術(shù)圈,是中國抽象藝術(shù)和裝置藝術(shù)最早的實踐者,。80年代初開始抽象繪畫創(chuàng)作,。1986年移居柏林,轉(zhuǎn)入行為,、裝置,、文字等藝術(shù)實驗。1994年之后往返柏林與北京之間,。2010年后生活工作于北京,。

朱金石創(chuàng)造的“厚繪畫”,、氣勢恢弘的宣紙裝置在國際上享有盛譽,前者賦予繪畫超越平面的物理質(zhì)感,,以顏料厚度及重量重新定義繪畫,;而后者將日常生活的普通材料醬油、炊具,、石塊,、面粉、鐵皮,,包括繪畫材料亞麻布,、顏料、畫框,、宣紙,、墨汁做為裝置語言,由淺入深地表現(xiàn)出東方文化的當(dāng)代語境,。朱金石的厚繪畫以反擊裝置,、強化繪畫為目標(biāo),同時又戲劇性的使裝置藝術(shù)成為了繪畫的基本元素,。

主要個展有《時間的船/拒絕河流》(2018),;《朱金石》(2016);《顏料的演繹》(2015),。 主要群展有《物之魅力:當(dāng)代中國“材質(zhì)藝術(shù)”》(2019),;《抽象以來:中國抽象藝術(shù)研究展》(2016);《定向:第四屆伊斯坦布爾雙年展》(1995),;《中國前衛(wèi)藝術(shù)》(1993),;《第二屆星星畫展》(1980)等。其作品被海內(nèi)外眾多國際公共機構(gòu)及私人收藏:亞洲藝術(shù)博物館,、巴斯瑪·阿拉蘇萊曼當(dāng)代藝術(shù)博物館,、布魯克林美術(shù)館、釜山市立美術(shù)館,、富邦藝術(shù)基金會、中間美術(shù)館,、馬里奧·特斯蒂諾收藏,、民生美術(shù)館、M+ 視覺文化博物館,、韓國國立現(xiàn)代美術(shù)館,、畢加索基金會、松美術(shù)館,、廣東美術(shù)館,、維多利亞國立美術(shù)館,、今日美術(shù)館等。

藝術(shù)家簡介 | 張羽

張羽,,祖籍河北武強,,1959年生于天津市,1970年隨父母下放天津靜�,?h農(nóng)村,。1979年考入天津楊柳青畫社,返城,。1984年任楊柳青畫社書刊編輯部編輯,,1986年任《國畫世界》編輯部主任。1992年應(yīng)俄羅斯文化部邀請赴俄羅斯訪問,、考察為期半年,。1993年創(chuàng)辦《二十世紀末中國現(xiàn)代水墨藝術(shù)走勢》叢書,任主編,。2003年任天津交通職業(yè)學(xué)院副教授,,2004年任北京電影學(xué)院客座教授。2005年移居北京做自由藝術(shù)家,。2016年任江西師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院客座教授,,2017年臺灣東海大學(xué)做駐校藝術(shù)家及講學(xué)。

張羽上世紀90年代實驗水墨的發(fā)起者與推動者,。其在中國傳統(tǒng)文人畫的意象與西方現(xiàn)代主義的抽象之間建構(gòu)一種非具象圖式的東方主義的現(xiàn)代主義新藝術(shù),,既拒絕了傳統(tǒng)文人畫的筆墨規(guī)范,也避開了西方藝術(shù)史的抽象主義,;既終結(jié)了水墨僅作為水墨畫的畫種論,,也使水墨具有了進入全球化視野創(chuàng)造藝術(shù)的可能。為了更徹底的突圍中西藝術(shù)史,,張羽最終選擇棄筆以行為的“指印”,,從水墨的、色彩的到清水的,,從宣紙,、陶泥、石頭,、玻璃,、不銹鋼到地面的指印。與中西藝術(shù)史三十年的搏殺走向純粹的個人化的自我真實存在的存在藝術(shù),,從而將創(chuàng)造藝術(shù)的藝術(shù)史藝術(shù)逼向終極,。

作品被國內(nèi)外重要美術(shù)館收藏:中國美術(shù)館、上海美術(shù)館、廣東美術(shù)館,、香港藝術(shù)館,、美國大都會博物館、洛杉磯郡藝術(shù)博物館,、紐約艾絲戴拉基金會美術(shù)館,、意大利貝納通美術(shù)館、瑞士奧蘭斯卡基金會美術(shù)館,、丹麥Lousiana美術(shù)館等,。

主辦單位:

北京實創(chuàng)科技園開發(fā)建設(shè)股份有限公司

承辦單位:

壹美美術(shù)館

協(xié)辦單位:

北京中關(guān)村永豐產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司

北京實創(chuàng)億達科技服務(wù)有限公司

北京仲量聯(lián)行物業(yè)管理服務(wù)有限公司

支持單位:

中共海淀區(qū)委宣傳部

北京市海淀區(qū)文化和旅游局

北京市海淀區(qū)民政局

支持媒體:

海淀區(qū)融媒體中心 、雅昌藝術(shù)網(wǎng)

藝術(shù)頭條APP

在藝App

媒體報道:

雅昌藝術(shù)網(wǎng)/藝術(shù)頭條,、當(dāng)代藝術(shù)頻道,、騰訊文化、新浪,、鳳凰藝術(shù),、雕塑頻道、藝術(shù)中文網(wǎng),、當(dāng)代藝術(shù)頻道,、搜狐、中國美術(shù)報,、因賽藝術(shù),、光明日報/光明網(wǎng)、雕塑頻道,、騰訊文化,、藝術(shù)中國