|

|

“酸檸檬”能量|共藝聯(lián)盟的“自然時(shí)刻”

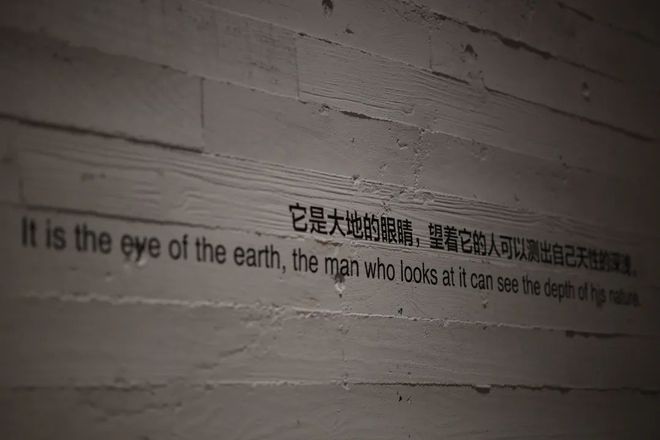

“其首先解決的,,不是照亮誰(shuí),,而是為’燈泡’提供能量”。 后疫情時(shí)代的今天,,當(dāng)我們?cè)僖淮螌⒛抗饩劢埂白匀弧睍r(shí),,實(shí)際是以怎樣的角度和姿態(tài),在旁觀角度,,審視當(dāng)下這個(gè)時(shí)代的生態(tài),?命題有點(diǎn)大,卻是在觀看2023年2月25日于太原千渡長(zhǎng)江美術(shù)館開(kāi)幕的展覽“自然時(shí)刻-新媒體共藝聯(lián)合展”時(shí),,不得不去思考的問(wèn)題,。

“自然時(shí)刻-新媒體共藝聯(lián)合展(以下簡(jiǎn)稱“自然時(shí)刻-太原站”)”是藝術(shù)共創(chuàng)聯(lián)盟[nature moment自然時(shí)刻]的一次主題創(chuàng)作展,展覽由藝術(shù)家史健,、城市插畫師李丹,、空間敘事者nimo、創(chuàng)意策劃師馬唏,、攝影師一乙,、聲音藝術(shù)家徐斯韡、裝置設(shè)計(jì)師Sting,、數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)師高宇等不同領(lǐng)域的創(chuàng)作者共同呈現(xiàn)�,,F(xiàn)場(chǎng)30余件藝術(shù)創(chuàng)作,通過(guò)視覺(jué),、文本,、數(shù)字科技,、聲音、觸感,、情境體驗(yàn)等方式,,對(duì)“自然”這一命題展開(kāi)定義。有趣的是,,看似輕松的展覽敘事,,卻始終都在一個(gè)謹(jǐn)慎又略帶沉重的氣氛中,盡可能地用疏松容易的口吻將每件作品化為片段,,構(gòu)建關(guān)于“自然”的體會(huì),。而作為藝術(shù)共創(chuàng)團(tuán)體的集體性創(chuàng)作,“自然時(shí)刻”的展覽場(chǎng)域從之前的綜合體驗(yàn)空間,,到此次的美術(shù)館,,其不僅指向了現(xiàn)有藝術(shù)體制在資本主義邏輯下單調(diào)的現(xiàn)象趣味,更試圖從形式構(gòu)成上宣告創(chuàng)作者被重新分配的話語(yǔ)權(quán),。 位于美術(shù)館二層挑空?qǐng)A形空間的裝置作品《72》。

《72》是此次展覽的第一件作品,,也是整個(gè)展覽敘事語(yǔ)境的基調(diào),。視覺(jué)感觀上輕盈唯美,仿似懸浮的“蒲公英”(或者用藝術(shù)家的描述:“蔥花”)一般的裝置,,細(xì)看卻是由抗原試劑棉簽制作而成,。每72支棉簽構(gòu)成一朵“花”的同時(shí),也隱喻著經(jīng)歷一次72小時(shí)的核酸試檢,。這個(gè)數(shù)字,,代表著人體病激反應(yīng)的適應(yīng)維度,也是過(guò)去三年的生活場(chǎng)景里,,全人類群體經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)象征性錨點(diǎn),。

于是,通過(guò)一個(gè)象征意味的數(shù)字和具有特定文化屬性及事件話題性的材質(zhì)“試劑棉簽”,,以詩(shī)性的藝術(shù)手法,,重新書寫“抗疫”的經(jīng)驗(yàn)文本,是這件作品最令人驚艷之處,。如此沉重,,如此輕盈!作品中,,生命的轉(zhuǎn)變,、消亡和看似平靜的堅(jiān)韌,是一條從屬于“自然”的繁衍與消逝的動(dòng)線,,每個(gè)觀者都將在其間找見(jiàn)自己的篇章,。

自燈塔空間相連的窄道穿過(guò),,進(jìn)入展覽的第二空間的瞬間,滿地枯黃的落葉,,在沉重有如機(jī)械律動(dòng)的“呼吸”聲中,,體驗(yàn)從視網(wǎng)膜蔓延至全身的感官。觀者會(huì)在這樣的環(huán)境中不自覺(jué)地沉靜下來(lái),,在邁腳踏上落葉的同時(shí),,進(jìn)入作品所提供的情境。展廳中央的環(huán)型,,乍看猶如露營(yíng)地的觀景臺(tái),,然而圓形的矩陣,在方正而靜謐的美術(shù)館空間中卻顯露著清晰的儀式感,,仿佛一方位于叢林深處祭奠的云壇,,迫使觀者摒棄旁余的肖想,聚焦于當(dāng)下遍地枯槁的深思,,抑或情緒的內(nèi)觀,。

作品的名字是《樹(shù)說(shuō)》,顧名思義是“樹(shù)的述說(shuō)”,。只是當(dāng)作品發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)不是位于郊外森林,,而是在作為知識(shí)生產(chǎn)的美術(shù)館公共空間中時(shí),情境便只剩表象,。于是,,“樹(shù)”訴說(shuō)了什么?是周而復(fù)始的生命流轉(zhuǎn),,還是自然生機(jī)在后科技時(shí)代所締造的末世焦慮中情緒的缺失,?抑或是,當(dāng)生態(tài)視覺(jué)的發(fā)生地不是近郊而是美術(shù)館時(shí),,被困在系統(tǒng)之內(nèi)的究竟是它們,,還是我們?

展廳中,,與《樹(shù)說(shuō)》對(duì)應(yīng)掛著的是史健的油畫《森林-系列4》,,畫作在某種程度上延伸了《樹(shù)說(shuō)》的創(chuàng)作意境,但以一件情境體驗(yàn)裝置而言,,《森林-系列4》更像是一個(gè)情感歸逝的出口,,承載著呼吸的留白和閑適的遐想。

自一旁的樓梯抵達(dá)美術(shù)館四樓的展廳時(shí),,首先映入眼簾的是作品《聽(tīng)ting�,!贰3领o幽暗的畫面中,,一息白練直穿天際,,耳邊隨即聽(tīng)到了潺潺的流水聲,。走近才知,這是一件聲畫創(chuàng)作,,由史健的畫作《夜曲》與聲音藝術(shù)家徐斯韡收集的白噪音構(gòu)成,,試圖在聽(tīng)覺(jué)的觸感中,延伸繪畫的意境,。用這件作品關(guān)聯(lián)《樹(shù)說(shuō)》和四層空間的展覽敘事,,實(shí)現(xiàn)策展線索的轉(zhuǎn)承啟和的同時(shí),在和煦的情緒感知中,,將觀者帶入“科技與自然”視角——四樓展廳的第一部分闡述里,,作品《竹林七賢03:00:31》和《樹(shù)shu術(shù)》都是從科技化與后工業(yè)的角度,對(duì)自然景觀的凝視,。

《竹林七賢03:00:31》是數(shù)字藝術(shù)與聲音藝術(shù)的合作,,[nature moment自然時(shí)刻]團(tuán)隊(duì)將徐斯韡收錄的安吉竹林里的雷雨、溪流,、昆蟲(chóng),、動(dòng)物、竹林,、風(fēng)等聲音,,通過(guò)計(jì)算機(jī)編程轉(zhuǎn)化成以計(jì)算機(jī)特有符號(hào)為元素的圖像,以此解析的“自然景觀”,,在某種程度上,是精確的數(shù)據(jù)處理機(jī)制對(duì)于自然認(rèn)知的審美性的補(bǔ)充,。值得一問(wèn)的,,感知的經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)化可視的抽象圖案之間如何筑就通感的對(duì)稱?以此對(duì)應(yīng)近兩年話題性極高的Ai創(chuàng)作,,以及資本關(guān)于Ai智能化社會(huì)的藍(lán)圖構(gòu)想來(lái)看,,這似乎是個(gè)矛盾,但或者也正預(yù)示著創(chuàng)作者態(tài)度的曖昧——科技可以促成認(rèn)知維度的清晰和冷澈,,亦或成為認(rèn)知的障礙,。

與之相對(duì)的,《樹(shù)shu術(shù)》更像是以數(shù)字化的方式,,嘗試用工藝和行為重構(gòu)自然和文明的關(guān)系,,即便這件作品最初是基于材質(zhì)的探索。36500根木條在經(jīng)過(guò)精密的計(jì)算,、切割,、手工拼接和上色后,以史健的畫作《群山-系列1》為原型創(chuàng)作的《樹(shù)shu術(shù)》,,正如作品介紹所言,,其背后隱匿了技術(shù),、時(shí)間和共同協(xié)作的關(guān)系美學(xué)。除此之外,,作為自然生長(zhǎng)機(jī)制之一的樹(shù),,從原初的植物到成為建筑或工藝制造的基礎(chǔ)材料,再到最終被以另一種非自然的方式鐫刻成時(shí)間,,其中關(guān)于技術(shù)文明演變的敘述不言而喻,。

穿過(guò)四樓展覽的第一部分,一個(gè)半截層的空間中,,展示的若干幅繪畫,,以及裝置作品《嶺ling靈》和《卵luan亂》,是關(guān)于“自然時(shí)刻”第一次展覽的“回顧”,,也是主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)希望以“自然時(shí)刻”作為創(chuàng)作主旨,,在不同的語(yǔ)境中,持續(xù)不斷梳理和探討生命,、社會(huì)和生態(tài)關(guān)系的理念及初心,。但在策展的文本中,更像是在片段式的闡述之后,,經(jīng)由一段簡(jiǎn)介的描述,,重新將觀者的注意力拉回對(duì)于“自然景觀”的審美探討。在展覽的最后兩部分里,,不論是史健的繪畫,,還是一乙的景觀攝影,都分別自主觀與客觀的角度,,對(duì)“景觀”提供了自己的觀點(diǎn)及判斷,。

相較于史健以細(xì)膩筆觸對(duì)“自然景觀”的情緒塑造,,一乙的《瞰》系列,,卻在聚合方寸之中,用攝影記錄的方式,,在自然景觀與人造景觀之間,,延展了美學(xué)關(guān)系的體驗(yàn)。乍看之下猶如抽象構(gòu)成的畫面,,實(shí)際是一乙使用無(wú)人機(jī)航拍的人工作物景觀,,卻以一種天然唯美的狀態(tài),打破自然景致與人造景觀之間矛盾關(guān)系的同時(shí),,提示了人工造業(yè)對(duì)人類生存生態(tài)的影響——景觀自然,,而生命活動(dòng)的軌跡是另一種審美經(jīng)驗(yàn)的缺失。

展廳最后一個(gè)空間,有些特別——史健的動(dòng)物系列畫作和李丹的作品《神經(jīng)元》形成了有趣的敘事:灰褐色的畫面中,,圈困于咫尺之間的野獸,,悲憤壓抑著執(zhí)拗掙扎,在沉壑之下努力爭(zhēng)取呼吸的一席之地,;

與之對(duì)應(yīng)的,,由若干紅磚塊堆疊的裝置《神經(jīng)元》,仿佛廣廈傾頹的斷壁殘?jiān)�,,捆縛之下是一座建筑或者一方城市曾經(jīng)的鮮活和破敗的記憶,。而縱是如此,被時(shí)間鐫刻的文明和生機(jī),,在人類不斷迭代的技術(shù)革命與歷史的重建中,,不斷翻新流轉(zhuǎn)。此刻,,“磚”與“樹(shù)”一樣,,不僅是材質(zhì)或者建筑元素,其指向了人類歷史所構(gòu)筑的生態(tài)文明的形態(tài),。作品中那些透明的3D打印磚塊,,看似以一種兼容重組的姿態(tài)構(gòu)建了城市建筑的新的歷史,但同時(shí)也在提示著,,人造景觀對(duì)于人類長(zhǎng)久的回望,。

《神經(jīng)元》讓人忍不住想起俄羅斯藝術(shù)家伊麗薩維塔·科諾瓦洛娃(Elizaveta Konovalova)的《舊城》。同樣是以“磚塊”作為語(yǔ)言,,伊麗薩維塔則是用自己徒手收集而來(lái)的25,000塊磚塊殘片,,回溯了德國(guó)漢堡市在二戰(zhàn)硝煙中被摧毀的記憶,以及在時(shí)間的長(zhǎng)河里逐漸被沖刷的歷史,。以此聯(lián)系到當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境下頗為尷尬的“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”,,“紅磚”筑起的所謂文明在流離失所面前可笑而無(wú)知,那些被封存和鐫刻的真相在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后,,是將被新的建筑技術(shù)方式清洗或是呈現(xiàn)?答案不言自明,。

展覽的最后一件作品《褥ru入》同樣也是“自然時(shí)刻”第一次展覽時(shí)即展出的作品,,共藝團(tuán)隊(duì)以藝術(shù)家史健的繪畫作品《疏影-暗香》為基礎(chǔ),將畫布材質(zhì)替換成高彈紡織棉,,用以模擬“躺進(jìn)”自然中溫暖愜意的感受,。為使感受更加直觀,主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)更是以觸發(fā)式吹風(fēng)與聲音裝置,,強(qiáng)化觀者躺入畫中感受“自然”的體驗(yàn),。“褥”和“入”諧音,前者提示了材質(zhì)和關(guān)系,,后者強(qiáng)調(diào)了行為——進(jìn)入如被褥環(huán)抱般舒適的“畫面”,,體會(huì)遠(yuǎn)離喧鬧“躺進(jìn)”自然的閑適與溫暖。盡管概念如此美好,,卻依然忍不住叫人疑惑:當(dāng)寓意著后現(xiàn)代工業(yè)機(jī)制的紡織面料和試圖抽離環(huán)境束縛的畫作形成對(duì)應(yīng)時(shí),,這種矛盾的并置,似乎也預(yù)示著當(dāng)科技制造被作為欲望機(jī)制重新度量,,那么隨之而生的關(guān)于生產(chǎn)和存在的意義,,或許能讓我們從當(dāng)下所處時(shí)代避無(wú)可避的憂慮中臨時(shí)抽離。

[nature moment自然時(shí)刻]是由情境體驗(yàn)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)樂(lè)山樂(lè)水™發(fā)起的一個(gè)“共藝聯(lián)盟”,,主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)希望通過(guò)這個(gè)聯(lián)盟關(guān)聯(lián)不同領(lǐng)域的創(chuàng)作者,,以“自然”作為協(xié)作的切入點(diǎn),在早已固化了機(jī)制生產(chǎn)的藝術(shù)系統(tǒng)中呈現(xiàn)另一種協(xié)作式的觀念生產(chǎn)和藝術(shù)創(chuàng)建機(jī)制,。但事實(shí)上,,不管是1909年在德國(guó)慕尼黑成立的“藍(lán)騎士”(The Blue Rider),進(jìn)入后現(xiàn)代主義語(yǔ)境后出現(xiàn)的藝術(shù)家組合,,如吉爾伯特&喬治,,艾默格林&德拉賽特,或者藝術(shù)團(tuán)體Raqs媒體小組,、“六島”(island6),,其初衷和工作模式實(shí)際都是在對(duì)著作者的權(quán)利格局與表達(dá)的協(xié)作機(jī)制提出質(zhì)疑和觀點(diǎn)。

因此,,如何看待[nature moment自然時(shí)刻]這個(gè)共藝聯(lián)盟,,就像約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)生前的最后一件創(chuàng)作《卡普里電池》——由一只酸檸檬和一枚燈泡組成,檸檬為燈泡提供能量——所示:在一個(gè)發(fā)展迅捷的想象力枯竭的高質(zhì)化社會(huì),,或者只有這只“酸檸檬”,,才能夠在意想不到的時(shí)候獲得重啟的能量。對(duì)于聯(lián)盟發(fā)起者樂(lè)山樂(lè)水™來(lái)說(shuō),,[nature moment自然時(shí)刻]或許就是這只“酸檸檬”,,其首先解決的,不是照亮誰(shuí),,而是為“燈泡”提供能量,。 作者/展覽評(píng)論人:Nikita Yu

資深藝術(shù)工作&寫作者。安大略設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院批評(píng)與策展專業(yè)及復(fù)旦大學(xué)心理學(xué)專業(yè)研究生,。自2014年起從事藝術(shù)寫作,、評(píng)論及策展等相關(guān)領(lǐng)域,為《Nowness》《Hi藝術(shù)》《Connaissance des Arts》《芭莎藝術(shù)》《美術(shù)文獻(xiàn)》《ZAIART》等媒體撰稿人,。 |